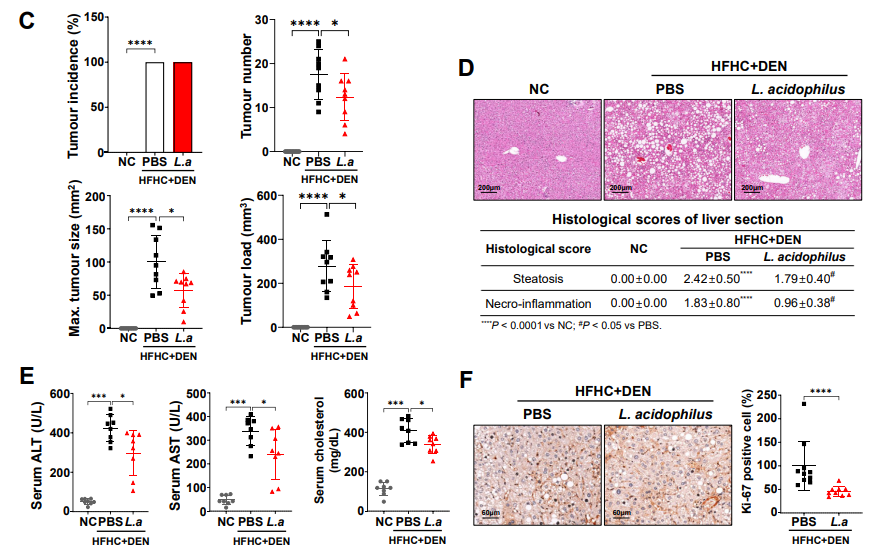

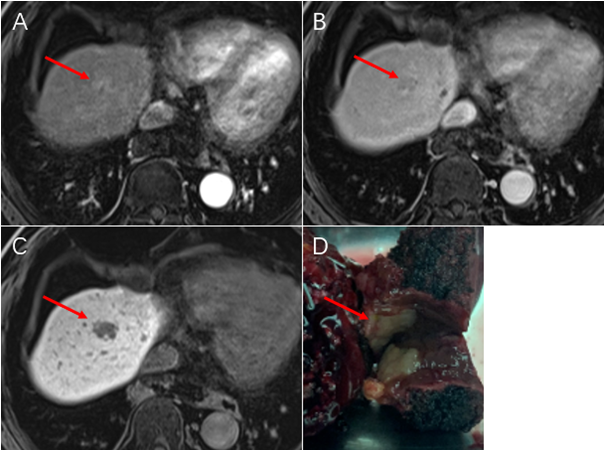

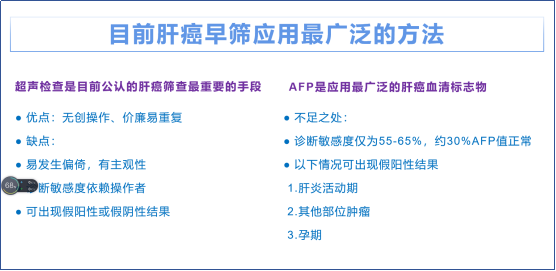

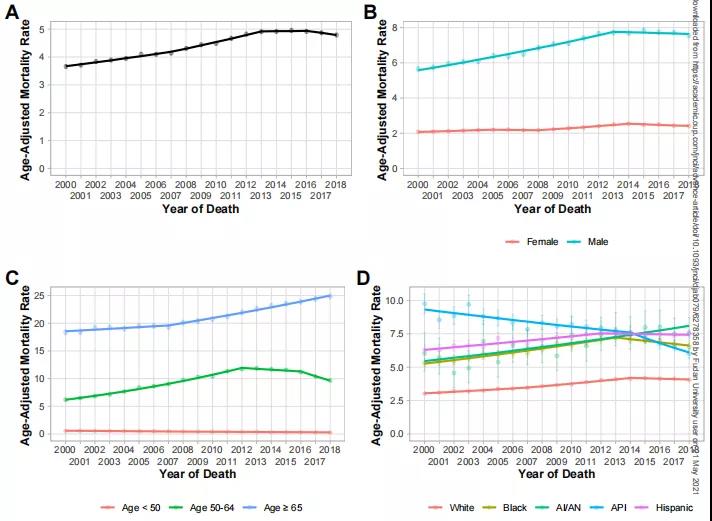

流行病学 在全球范围内,非酒精性脂肪肝占所有HCC病例的10%,在中国NAFLD-HCC的发病率预计在2016年和2030年之间增加82%[1]。与HCC相关病毒性肝炎(HBV或HCV)或酒精相关肝病相比,NAFLD-HCC患者更有可能患有2型糖尿病(T2DM)和慢性血管疾病。尽管NAFLD相关HCC的发病率低于活性病毒性肝炎相关HCC,但随着NAFLD的流行率的上升,以及病毒性肝炎治疗的改善,NAFLD导致的HCC的比例和发病率将越来越高。 根据2018年发表的一项针对30万名NAFLD患者的研究报告称,NAFLD患者的HCC发病率是无肝病的对照组患者的7倍[2]。NAFLD-HCC的主要危险因素是肝硬化。在非酒精性脂肪肝炎(NASH)肝硬化队列中,每年HCC的发病率约为2%。 发病机制 肝纤维化 NASH是一种多因素疾病,有许多失调的通路导致损伤和纤维化。由于80%的NAFLD患者没有NASH,人们努力集中在定义那些区分炎症、细胞损伤和纤维化患者和单纯脂肪变性患者的因素。 “脂肪毒性”的概念,即由于脂肪代谢失调而存在的肝细胞损伤,仍然是揭示导致NASH的驱动因素的一个关键概念。肝细胞中脂肪毒性相关损伤增强的细胞后果是内质网应激、氧化应激、炎症小体的激活和细胞死亡。从HCC的角度来看,这些肝细胞损伤反应有助于恶性前事件,包括氧化诱导的DNA损伤和主代谢基因(如FOXO1、CIDEB和GPAM)的突变积累。 为了在NASH环境下恢复肝细胞质量,YAP-TAZ、Notch和Hedgehog信号套路在肝细胞中被重新激活,其后果可能包括细胞增殖、炎症和癌症。肝细胞增殖的进行性丧失和再生能力的降低是晚期NASH的标志,这些失调的肝细胞也可以直接引发进一步的炎症和纤维化。肝细胞失调和损伤导致炎症环境的改变,从而生成慢性炎症。 NASH的肝纤维化阶段是临床结果的关键决定因素,因为它可能导致肝硬化和肝功能衰竭,而纤维化也有助于促进癌症的环境。血管生成在NASH和可能的NASH-HCC中也有作用。早期的研究发现,在人类和啮齿动物的新血管中,CD34的表达都明显增加。 免疫系统的作用 免疫系统在NAFLD和HCC的背景下都起着关键作用。炎症反应是NASH的特征,并被认为是疾病进展为纤维化、肝硬化或HCC的驱动力。研究表明,先天和适应性免疫机制在NASH中起到促进肝脏炎症的重要作用。驻留的枯否细胞以及白细胞的募集通过释放细胞因子、趋化因子、活性氧,促进了NASH的炎症免疫反应。同样,CD4+ T辅助细胞亚群增加。NASH的免疫系统破坏,最终导致NASH-HCC。 肠道微生物 肠道微生物群是NASH患者中肝脏反应改变的一个重要决定因素,部分原因是通过其对肝脏胆汁酸代谢的影响,以及通过肠道源性信号逐渐渗漏的肠道上皮细胞的易位。在NASH的所有疾病阶段,肠-肝轴都是“激活”的,肝损伤、肝再生和肠道通透性增强之间的相互作用可以放大炎症或促纤维化,扩大致癌途径。由于这种通透性缺陷,粘膜微生物群和肝脏之间的直接和间接相互作用开始启动,影响肝脏代谢,促进NASH和HCC。 预防 通过疫苗接种及HBV患者的抗病毒治疗和HCV患者的直接抗病毒治疗,在预防慢性肝病患者HCC发展方面取得了成功。大量观察性、回顾性、基于人群的研究表明,二甲双胍、他汀类药物、咖啡和阿司匹林在HCC预防中发挥了作用。 此外,对于NASH-HCC,AASLD、EASL和亚太工作组NAFLD实践指南推荐的预防策略包括将低热量或地中海饮食与中等强度的运动相结合,以维持减肥。同样地,在一项大型跨国队列研究中,体育活动已被证明与HCC风险的降低相关[3]。最后,虽然目前没有直接证据表明减肥导致NAFLD相关HCC风险减少,但观察性研究表明减肥能逆转脂肪变性和纤维化,从而降低HCC风险。 监测 AASLD和EASL的临床实践指南建议,对任何病因的肝硬化患者进行腹部超声半年HCC监测,伴或不伴AFP评估。这些建议得到了几项队列研究的支持,研究表明,监测与改善早期发现、接受治疗和总生存率之间存在一致的关联。然而,只有两项研究专门研究了NAFLD肝硬化患者的潜在监测益处。尽管HCC监测与早期HCC检测率增加相关(69.6%vs30.0%;P = 0.001)[4],但在第二项研究中发现,这与治疗性治疗的适用性无关(45.5%vs51.5%;P=0.72)[5]。这些数据强调了在这一人群中需要替代的成像方式,如CT或MRI扫描,以及基于血液的生物标志物策略。 治疗 手术切除 对于无肝硬化和无门脉高压的代偿性肝硬化患者,推荐进行手术切除治疗,而对于肝功能障碍严重到无法进行手术的患者,肝移植是最佳的治疗方法。 鉴于NAFLD患者发生代谢综合征共病的风险增加,他们可能存在术中并发症增加和术后预后更差的风险。肥胖症和T2DM都与癌症患者较差的生存率相关,包括那些接受手术治疗的患者。 即使根据临床实践指南进行了适当的手术选择,大多数包括NASHHCC患者的研究报告,与其他病因的患者相比,高血压、高脂血症和缺血性心脏病的患病率更高;这些代谢功能障碍的特征与更高的术后发病率和并发症相关。 然而,一旦正确选择,患者进行切除治疗,结果与病毒相关的HCC患者相似甚至更好。 肝移植 分析美国网络的器官共享(UNOS)注册在2002年和2012年报道,NAFLD患者移植后生存风险(HR 0.69,95% CI 0.63–0.77)比其他病因HCC较低(HR 0.76,95% CI 0.69–0.83),糖尿病和心血管疾病的患病率更高。相比之下,来自欧洲肝移植登记处的数据显示,有和没有NAFLD的HCC患者在移植后生存或移植生存方面没有统计学差异。 局部治疗 射频消融治疗,是对于不符合手术治疗条件的患者的一种替代治疗选择,特别是对于BCLC 0-A期且直径<3-4cm的HCC结节患者。经动脉放射栓塞(TARE)也在88.3%的中位直径为2.7cm的单一肿瘤患者中产生客观反应。但这些研究缺乏基于病因的比较数据,特别是对于NASH-HCC患者。 经动脉化疗栓塞(TACE)是BCLC B期疾病患者的主要治疗方案。但同样很少有研究比较NAFLD-HCC患者和其他病因的HCC患者在TACE或TARE术后的结果。一项小的倾向评分匹配队列研究(n = 220)发现,HCC合并NAFLD和非NAFLD患者之间的进展时间(13.0个月vs8.5个月;P = 0.25)和总生存期(23.2个月vs28.0个月;P = 0.48)没有差异[6]。 全身治疗 在过去的10-15年里,HCC的全身治疗选择大幅增长。在2007年,批准了索拉非尼作为HCC的第一个系统性治疗,标志着HCC治疗的新时代的开始,在接下来的十年里,一些单药系统性治疗(仑伐替尼)和二线治疗(cabozantinib/ target=_blank class=infotextkey>卡博替尼、瑞格非尼和雷莫西尤单抗)获得批准。接下来,2020年阿替利珠单抗和贝伐珠单抗的批准标志着由免疫疗法联合方案主导的第三个时代 的到来。随着治疗方案选择的增多,如何更好地进行个体化治疗的问题已经演变。 大多数研究报告疗效数据的典型分层因素(ECOG状态、地区、是否存在大血管侵犯、AFP)以及其他临床因素,包括病因,通常报道为HBV,HCV和非病毒因素。通过meta分析对比索拉非尼与安慰剂的随机试验的个体数据发现,当暴露于活性药物时,HCV相关肝癌患者比其他病因有更大的益处[7]。 那么免疫治疗对NASH相关的HCC是否与病毒相关的HCC一样有效?一项荟萃分析(三项随机对照试验:IMbrave150,Checkmate459和Keynote240)根据病因评估免疫治疗对总生存率的影响得出结论,病毒相关HCC的反应优于非病毒相关HCC[8]。 在评估cabozantinib/ target=_blank class=infotextkey>卡博替尼加阿替利珠单抗疗效的COSMIC-312试验的亚组分析发表后,一项随机对照试验的荟萃分析证实了疗效的差异(P = 0.01)[9]。当纳入结合两种ICIs的HIMALAYA试验时,这种差异仍然存在显著性,但较小(P = 0.046)。 因此,研究结果表明,免疫疗法在病毒相关的HCC中可能比在其他HCC病因中效果更好。值得注意的是,这些亚组的观察结果并不能得出统计结论,也不能对其他相关的预后因素进行控制。此外,“非病毒性病因”的分类并不是针对NASH相关的肝病,而是包括酒精相关的HCC以及特发性和其他代谢原因。 综上所述,尽管病因学在肝癌治疗中的最终作用需要开展专门的前瞻性研究来证实,但临床指南不建议NASH-HCC与其他非病毒性病因的治疗方法分层。在未来进行的临床试验中,有必要明确哪些患者患有与NASH相关的HCC病因,因为这是能够阐明免疫治疗对NASH-HCC患者生存的影响的唯一方法。 治疗毒性 用于治疗NASH-HCC的药物的不良反应概况是明确的。所有靶向VEGF或VEGFR的药物都会不同程度地诱发高血压,并伴有出血风险。除了非特异性的不良反应,小分子抑制剂有更广泛的不良反应,包括胃肠道毒性(如厌食、体重减轻和腹泻)以及手足皮肤反应,这可能是一种剂量限制毒性。ICIs耐受性良好,其不良事件与免疫介导机制有关,包括皮疹、结肠炎和甲状腺功能减退。这些不良反应通常可以通过支持性治疗来控制,但有时,它们可能严重到需要使用大剂量类固醇或其他药物进行免疫抑制。 总结 从NASH到HCC的进展受到多种因素的影响,包括纤维化状态、免疫微环境和微生物组。数据表明,生活方式措施对于预防NAFLD的进展至关重要,对NASH肝硬化患者的监测与早期发现和提高生存率相关。目前,NASH-HCC的治疗与其他病因指南相同;然而,与NASH相关的共病,如肥胖和2型糖尿病,可能使手术和局部治疗的实施复杂化。此外,临床前和临床数据都表明,不同的免疫微环境因素可能影响免疫治疗的应答率,而免疫治疗现在是晚期HCC的标准护理。因此需要在临床试验中专门描述NASH-HCC的病因,以便在不久的将来实施更有效、更个性化的治疗方法。 参考文献 1.Estes, C. et al. Modeling NAFLD disease burden in China, France, Germany, Italy, Japan, Spain, United Kingdom, and United States for the period 2016–2030. J. Hepatol. 69, 896–904 (2018). 2.Kanwal, F. et al. Risk of hepatocellular cancer in patients with non-alcoholic fatty liver disease. Gastroenterology 155, 1828–1837.e2 (2018). 3.Chitturi, S. et al. The Asia–Pacific working party on non-alcoholic fatty liver disease guidelines 2017 — part 2: management and special groups. J. Gastroenterol. Hepatol. 33, 86–98 (2018). 4.Lo, S. T., Gane, E., Bartlett, A. & ORR, D. Clinical features and survival of non-alcoholic fatty liver disease-related hepatocellular carcinoma. Hepatol. Int. 10, S437 (2016). 5. Aby, E., Phan, J., Truong, E., Grotts, J. & Saab, S. Inadequate hepatocellular carcinoma screening in patients with nonalcoholic steatohepatitis cirrhosis. J. Clin. Gastroenterol. 53, 142–146 (2019). 6.Young, S. et al. Transarterial chemoembolization of hepatocellular carcinoma: propensity score matching study comparing survival and complications in patients with nonalcoholic steatohepatitis versus other causes cirrhosis. Cardiovasc. Interv. Radiol. 43, 65–75 (2020). 7.Bruix, J. et al. Eficacy and safety of sorafenib in patients with advanced hepatocellular carcinoma: subanalyses of a phase III trial. J. Hepatol. 57, 821–829 (2012). 8.Haber, P. K. et al. Evidence-based management of hepatocellular carcinoma: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials (2002–2020). Gastroenterology 161, 879–898 (2021). 9.Kelley, R. K. et al. Cabozantinib plus atezolizumab versus sorafenib for advanced hepatocellular carcinoma (COSMIC-312): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 23, 995–1008 (2022).